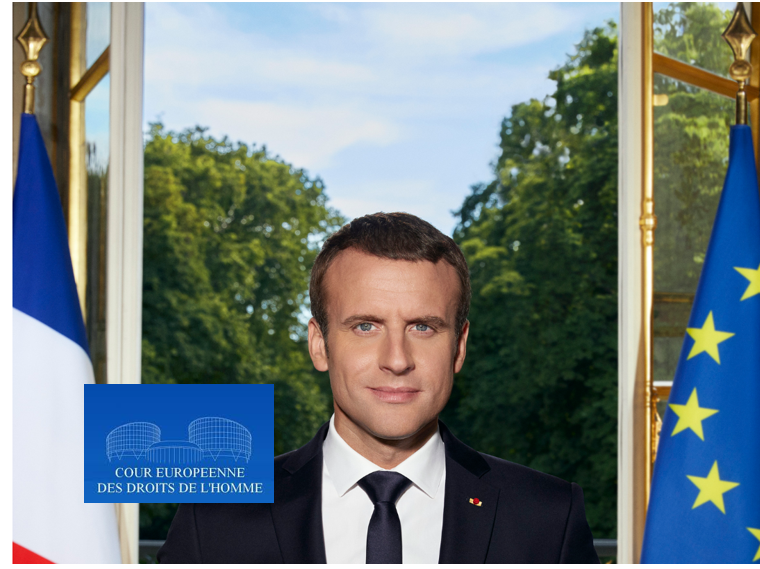

Par arrêt du 3 juillet 2025 (Ludes et autres c. France, n°s 40899/22, 41621/22 et 42956/22), la Cour européenne des droits de l’Homme rejette les requêtes introduites par des activistes climatiques contestant leur condamnation pénale pour des vols de portraits du Président de la République au nom de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme, salue diverses décisions de juridictions françaises qui ont prononcé des relaxes d’activistes climatiques poursuivis pour des infractions pénales dans d’autres circonstances, mais refuse de faire droit aux demandes des requérants.

Pour ce faire, la Cour se fonde sur le soin pris par les juridictions internes pour évaluer la proportionnalité de l’ingérence litigieuse sous l’angle de l’article 10 de la Convention en tenant compte du contexte dans lequel se situait cette démarche, des mobiles des requérants et des circonstances de l’espèce. Elles retenaient, notamment, pour fonder leurs condamnations, l’absence de restitution des portraits après avoir souligné que le décrochage de ces derniers aurait suffi par lui-même à l’expression du message porté par les intéressés. Pour assoir sa décision, la Cour souligne également l’extrême modération des condamnations prononcées à l’encontre des requérants.

L’affaire concernait la condamnation pénale des requérants, militants écologistes, à des peines d’amendes assorties de sursis, pour des faits de vols en réunion consistant dans le décrochage et l’absence de restitution du portrait du Président de la République dans plusieurs mairies. Les requérants souhaitaient dénoncer l’insuffisance des mesures mises en œuvre par l’État afin de respecter ses engagements pris lors de la Conférence internationale sur le climat (COP21) et de lutter contre le dérèglement climatique.

Par trois requêtes distinctes, les différents requérants soutiennent que leurs condamnations pour vol en réunion constituent une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»

Dans la première requête, cinq moyens sont soulevés.

Premièrement, l’existence d’autres moyens d’exprimer leur opinion ne serait pas suffisant pour caractériser l’existence d’un besoin social impérieux d’incriminer leurs agissements. En effet, à côté des formes traditionnelles d’intervention dans le débat public (publications, réunions, manifestations, action en justice), qu’ils ont utilisées, dont ils soulignent l’absence d’effet, ils revendiquent des formes d’expression collectives non violentes mais plus mobilisatrices, médiatisées et efficaces pour faire réagir et avancer leur cause. La Cour de cassation l’aurait reconnu dans sa décision du 26 février 2020 relative aux « Femen » (paragraphe 20, point 11, ci‑dessus).

Deuxièmement, s’agissant du motif retenu par la cour d’appel relatif au risque de dérive et d’aggravation, à l’avenir, de leurs actions, les requérants le considèrent insuffisant et font valoir que leur comportement n’a entraîné aucun risque d’affaiblissement de l’autorité de la loi pénale ou du respect des droits d’autrui. Ils soulignent que le décrochage du portrait n’était porteur d’aucune hostilité à l’égard des valeurs sociales et du respect de la loi ni n’incitait à enfreindre cette dernière dès lors que leur action était ciblée, préparée et précisément élaborée pour ne pas excéder ce qui pouvait être socialement toléré.

Troisièmement, et dans la mesure où il a retenu, pour asseoir la proportionnalité de l’ingérence, que le portrait n’avait pas été restitué, en dépit d’une demande du maire en ce sens, les requérants font valoir que ce défaut de restitution faisait corps avec le message puisqu’il s’agissait de protester contre l’inaction du gouvernement par une « réquisition » temporaire tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites. En outre, cette réquisition concernait un bien d’une valeur économique dérisoire pour la commune. Enfin, la restitution du portrait n’aurait pas empêché l’engagement de poursuites à l’encontre des militants.

Quatrièmement, les requérants soutiennent que l’action litigieuse, commise en réunion, constitue précisément une caractéristique du mouvement de protestation non-violent. À ce titre, ils font valoir que le motif retenu par les juridictions selon lequel le vol a été commis avec la circonstance aggravante de réunion est inopérant, puisque leur action est collective, comparable à celle d’une ONG, et vise la réalisation d’un rôle de « chien de garde social ».

Enfin, cinquièmement, s’agissant du motif lié à la valeur symbolique du portrait du président de la République, et à l’atteinte à l’image, à la dignité et à la fonction de ce dernier qu’il suggère, il serait en décalage avec la suppression du délit d’injure au chef de l’État en France ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour relative à la protection de la réputation des chefs de l’État

Dans la deuxième requête, se fondant toujours sur la violation de l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que leurs condamnations, à laquelle ils associent les poursuites exercées à leur encontre et les mesures d’enquête, constituent une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression prévue par les articles 311-1 et 311-4-1 du code pénal.

Selon eux, cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique et qu’elle était disproportionnée au but poursuivi.

Les requérants soulignent le caractère prépondérant de la liberté d’expression sur le respect des biens à savoir l’absence de restitution des portraits du président qui avaient été dérobés, qui ne serait pas réellement en cause en l’espèce pour les raisons exposées au paragraphe. Dans ces conditions, les juridictions internes n’auraient pas dû se contenter d’effectuer une balance entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect des biens.

Pour ceux-ci le fait que la Cour de cassation ait exclu par principe la conservation des portraits du champ de protection de l’article 10 et donc exclu que le vol, qui lui était indissociable, puisse bénéficier de cette protection n’est pas pertinent, en raison du fait que leur action s’inscrivait dans une démarche militante, et la restitution du portrait ne leur aurait pas permis de retirer le bénéfice de cette action.

Dans la troisième requête, les arguments sont identiques à ceux soulevés dans les autres requêtes.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que la protection offerte par l’article 10 de la Convention ne se limite pas aux paroles ou écrits, les idées ou les opinions d’une personne pouvant s’exprimer au travers de conduites ou de comportements.

La Cour considère, à l’instar des parties, et comme l’ont expressément reconnu les juridictions internes, que la soustraction du portrait du président de la République par les requérants s’inscrivait dans le cadre d’une démarche politique et militante relevant de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.

Elle note que les requérants ont délibérément commis une infraction de droit commun en vue d’exprimer leurs opinions et convictions en matière de lutte contre le changement climatique.

La Cour en conclut que les condamnations des requérants pour vol en réunion ont constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnait cette disposition sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des « buts légitimes » au regard du second paragraphe de cette disposition et si elle « est « nécessaire dans un société démocratique » pour les atteindre.

Pour la Cour l’ingérence :

- est prévue par la loi (infraction pénale de vol) ;

- Poursuit un des buts légitimes (la défense de l’ordre et de la prévention du crime) ;

- Nécessaire dans une société démocratique. Sur ce point, la Cour souligne le soin mis par les juridictions internes à évaluer la proportionnalité de l’ingérence litigieuse sous l’angle de l’article 10 de la Convention en tenant compte du contexte dans lequel se situait cette démarche et les mobiles des requérants. Les juridictions internes avaient valablement retenu, pour fonder leurs condamnations, l’absence de restitution des portraits après avoir souligné que le décrochage de ces derniers aurait suffi par lui-même à l’expression du message porté par les intéressés.

La Cour conclura en ces termes, certaines juridictions acquittant, lorsque les portraits sont restitués, les activistes :

« Tout en rappelant que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale lorsque la liberté d’expression est en jeu, la Cour considère que les juridictions internes ont fait le choix de peines particulièrement modérées, guidé par le souci de prendre en considération la nature et le contexte des agissements en cause. Tenant compte à la fois du faible montant des amendes prononcées et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour est d’avis que les condamnations prononcées à l’encontre des requérants, qui sont au nombre des sanctions les plus modérées possible, n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour, qui salue l’évolution de la jurisprudence des juges pénaux internes[1], déduit que les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Elle conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ».

La Cour dit pour droit que ces décisions qui condamnent des activistes climatiques ne violent pas l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Pour consulter l’arrêt, suivez le lien : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-243886%22]}.

_____________________________________

[1] Les poursuites exercées contre les « décrocheurs » ont donné lieu à des solutions diverses de la part des tribunaux correctionnels et des cours d’appel : hormis les jugements et arrêts rendus dans les présentes affaires, des relaxes furent prononcées par le tribunal correctionnel de Strasbourg (jugement du 26 juin 2019), le tribunal correctionnel d’Auch (jugement du 27 octobre 2020, 19346000005) et le tribunal correctionnel d’Amiens (jugement du 20 avril 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 5 janvier 2022, No PGCAAUD 21 000299). Par un jugement du 16 septembre 2019 (19168000015), le tribunal correctionnel de Lyon prononça également une relaxe (19168000015), laquelle fut infirmée par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 14 janvier 2020.

Par ailleurs, s’agissant de la Cour de cassation, outre les décisions litigieuses rendues le 18 mai 2022, et une autre décision postérieure dans laquelle la Cour de cassation a considéré que « la déclaration de culpabilité assortie d’une dispense de peine n’est pas disproportionnée » au regard des même éléments retenus que ceux de l’espèce (Crim., 30 novembre 2022, no 22-80.959), l’affaire des « décrocheurs » du portrait présidentiel dans quatre mairies de Bordeaux a donné lieu aux deux décisions suivantes (paragraphes 45 et 47 ci-dessous).

Dans une première décision du 22 septembre 2021 (Crim., no 20‑85.434), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 septembre 2020 qui avait considéré que la liberté d’expression « ne peut jamais justifier la commission d’un délit pénal ».

Statuant sur renvoi par un arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a relaxé les intéressés.

Dans une décision, rendue le 29 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt de relaxe.